di Irene Varveri Nicoletti

La morte di un sedicenne a Capizzi davanti a un bar, freddato da un ventenne scortato da padre e fratello, l’accoltellamento inspiegabile di una manager in pieno giorno nella scintillante Piazza Gae Aulenti a Milano e l’aggressione di un ragazzo diversamente abile a Moncalieri, pestato da coetanei che filmavano la scena mentre lo umiliavano, sono tre schegge impazzite che trapassano la fibra sociale del Paese.

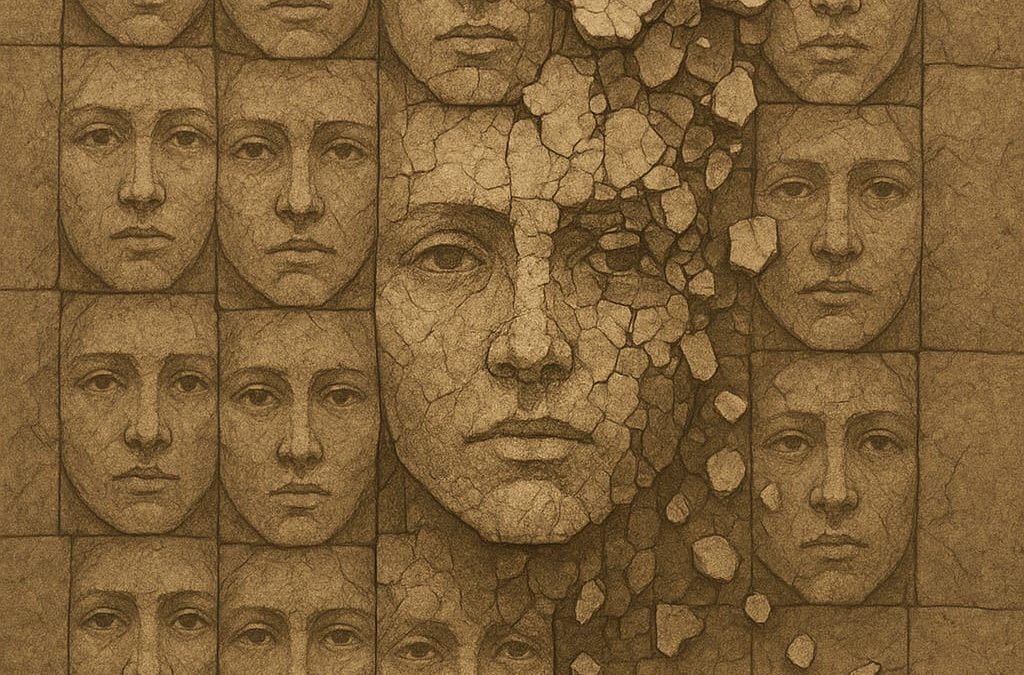

Episodi lontani, eppure uniti da una stessa matrice: la normalizzazione della violenza come linguaggio quotidiano. Sono i sintomi terminali di un male profondo: un’epidemia di rabbia e di disumanizzazione dell’altro, alimentata da un linguaggio politico sempre più incendiario, che ha sdoganato l’aggressività come forma di identità. La sicurezza illusoria dei nostri borghi e delle nostre metropoli crolla sotto il peso di un dato ineludibile: la polarizzazione verbale si è trasformata in brutalità concreta.

La prima faglia si è aperta nel non lontano comune siciliano di Capizzi. Giuseppe Di Dio, 16 anni, è stato ucciso in un agguato assurdo: un colpo partito “per errore”, una pistola con matricola abrasa, una vita spezzata senza logica.

La seconda, a Milano, nel cuore luccicante della finanza: una manager accoltellata alle spalle da uno sconosciuto, pare con problemi psichici, senza movente.

La terza, a Moncalieri, ha mostrato la crudeltà dell’indifferenza: un gruppo di ragazzi che trasforma l’umiliazione di un coetaneo fragile in un contenuto da condividere, in una società che ormai spettacolarizza la violenza come se fosse intrattenimento.

Tre storie che raccontano un’unica tragedia: la frattura della civiltà. E se la cronaca riporta i fatti, la sociologia spiega le crepe. Capizzi, Milano e Moncalieri non sono eventi isolati ma il sintomo di un crac sociale. Non è un caso che l’escalation della violenza di strada coincida con lo sdoganamento di un linguaggio politico che ha reso l’insulto e la disumanizzazione dell’avversario uno strumento politico legittimo. Il dibattito pubblico, sempre più intriso di ostilità ha contribuito a trasformare la violenza verbale in violenza reale del quotidiano.

La pistola, il coltello e lo smartphone, quest’ultimo la nuova arma simbolica della violenza digitale, sono solo strumenti di una ferocia che la politica ha prima legittimato con le parole. La perdita di empatia e la facilità con cui si passa all’offesa, all’umiliazione, al gesto estremo rivelano una deriva culturale: l’altro non è più una persona, ma un bersaglio.

Finché continueremo a trattare la violenza come un problema di ordine pubblico, ignorandone le radici culturali, continueremo a contare vittime. L’unico atto davvero rivoluzionario, oggi, sarebbe un disarmo retorico. Perché se il linguaggio resta velenoso, la società continuerà a rispondere con la forza bruta.