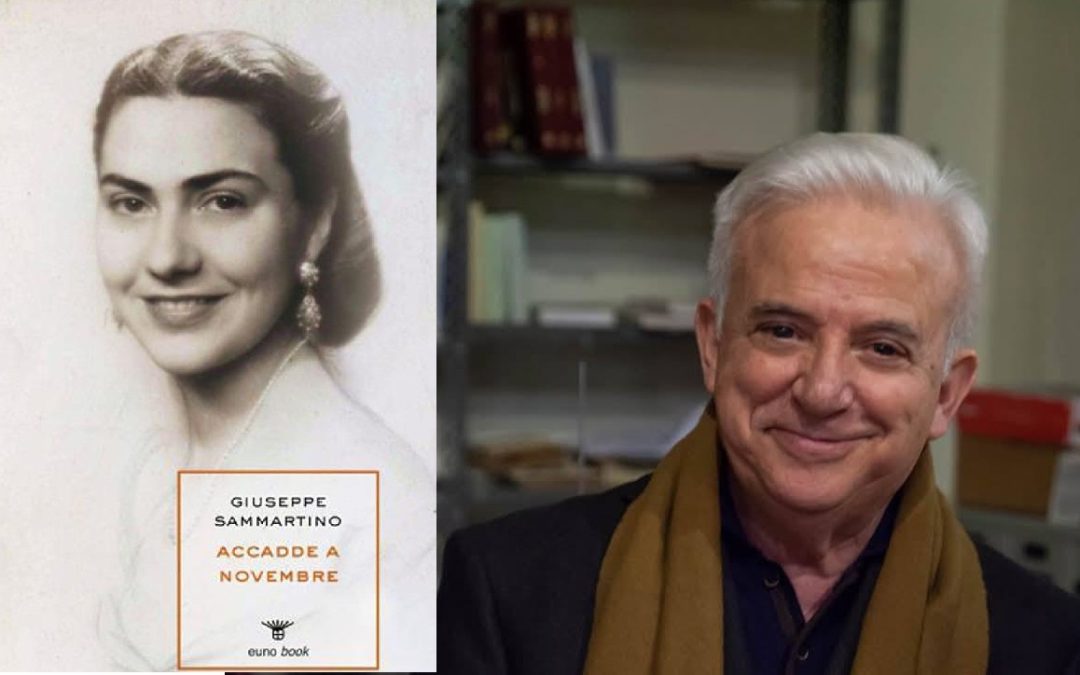

di Patrizia Venuta

Accadde a novembre non è solo una storia: è un’esperienza sensoriale che travolge il lettore, un vortice di passioni, ambizioni e intrighi in cui la Sicilia del dopoguerra diventa un personaggio a sé stante. Quest’ ultima ed avvincente fatica letteraria di Giuseppe Sammartino è riconducibile all’interno di una tradizione culturale che ha fatto della Sicilia un microcosmo emblematico dell’Italia intera, un laboratorio antropologico e morale dove si riflettono le grandi trasformazioni politiche e sociali del Novecento. Seguendo l’eco dei grandi narratori isolani – da Verga a Tomasi di Lampedusa, da Brancati a Sciascia – Sammartino propone un affresco di lungo periodo che intreccia vicende familiari, cambiamenti sociali e tensioni ideologiche, restituendo una Sicilia dell’entroterra lacerata tra antichi privilegi aristocratici e nuove istanze di giustizia, emancipazione e modernità.

Opera di respiro epico e realista, essa arricchisce il panorama della narrativa meridionalista contemporanea, ponendosi come un ponte ideale tra la memoria della Sicilia feudale e la consapevolezza critica del cambiamento proprio dell’Italia repubblicana. Il romanzo prende le mosse dagli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, ma si radica in un più ampio percorso genealogico e storico, attraverso la storia della famiglia Mantegna, casato nobiliare che diviene simbolo e allegoria della decadenza di un’intera classe sociale. Il periodo descritto tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento è caratterizzato da povertà diffusa, disoccupazione, emigrazione e conflitti agrari: elementi che Sammartino rappresenta con uno sguardo realistico, ma non privo di partecipazione emotiva e di finezza psicologica.

Nella prima parte il narratore introduce una galleria di personaggi dominata dalla figura di Luigi Mantegna, giovane erede del conte Giuseppe, protagonista della transizione tra due mondi: quello statico, gerarchico e moralmente rigido della nobiltà terriera, e quello dinamico, travagliato e contraddittorio della modernità post-bellica. Luigi incarna l’ambiguità dell’aristocrazia siciliana: seduttore, raffinato e mondano, ma anche sensibile al cambiamento e capace di aperture sociali che lo distinguono dalla figura paterna. Il conte Giuseppe Mantegna, suo padre, rappresenta invece la forma più tradizionale e consolidata del potere patriarcale e padronale. È un “fascista moderato”, legato al mito dell’ordine e dell’autorità, convinto del proprio ruolo di guida morale ed economica di una comunità che vive sotto la sua protezione ma anche sotto la sua egemonia.

Con la sua morte improvvisa, descritta con toni solenni e drammatici nel secondo capitolo, si chiude simbolicamente un’epoca: la fine di una Sicilia feudale, regolata dal privilegio e dalla distanza sociale, e l’inizio di una nuova stagione in cui i vecchi equilibri si incrinano.

Il romanzo si articola su un doppio registro tematico: da un lato, l’analisi sociologica della Sicilia come luogo di contraddizioni storiche (tra latifondo e riforme, tra tradizione e progresso), e dall’altro l’indagine psicologica e morale dei personaggi. Sammartino affronta con acume la questione della trasmissione del potere e dell’eredità, non solo economica ma soprattutto culturale, mettendo in scena la difficoltà della generazione successiva nel ridefinire valori e rapporti in un mondo che cambia.

Luigi, contrariamente al padre, cerca di umanizzare il rapporto con i contadini e i braccianti, migliorando le loro condizioni di vita e introducendo innovazioni tecnologiche nell’azienda agricola. Queste scelte, tuttavia, non cancellano del tutto l’ambiguità della sua posizione: egli rimane pur sempre un “signore”, segnato da un’educazione elitaria e da un desiderio di dominio che affiora nella sua vita privata, specie nei rapporti con le donne. L’episodio della relazione con la contadina Lucia, che rimane incinta e viene poi messa a tacere con denaro e matrimonio riparatore, è emblematico del perdurare delle logiche patriarcali e di classe anche nelle personalità apparentemente più illuminate.

Il giovane rampollo è, dunque, un personaggio che con la sua complessità morale rivela l’ambiguità del cambiamento: l’uomo moderno di Sammartino resta ancorato a dinamiche di dominio e possesso, incapace di superare del tutto la logica patriarcale che lo ha formato. È in questo terreno di tensione, tra desiderio di emancipazione e residuo autoritarismo, che si inserisce l’altra figura della protagonista femminile, destinata a riflettere e a contestare, in forma simbolica, le contraddizioni del mondo maschile. Francesca, della quale l’autore descrive con finezza il percorso di formazione sentimentale e sessuale, è una figura centrale nella seconda parte del romanzo.

Nata in un contesto familiare in cui il sesso è un tabù assoluto, Francesca cresce immersa in un sistema di proibizioni, di silenzi e di moralismi tipico dell’Italia provinciale dei primi anni Sessanta. Sammartino, attraverso un linguaggio insieme realistico e analitico, mette in scena il processo di educazione e repressione della femminilità, denunciando il peso delle convenzioni religiose e sociali che riducono la donna a strumento di conservazione familiare. Il racconto dedicato alla prima notte di nozze e alla successiva luna di miele segna il momento di frattura: la protagonista passa dall’ignoranza del corpo alla scoperta del desiderio, da un’esistenza regolata dall’obbedienza a un’esperienza di pienezza fisica e spirituale.

Sammartino costruisce questa metamorfosi con un linguaggio volutamente sensuale, quasi liturgico, dove l’eros diventa simbolo di liberazione e conoscenza. La protagonista, pur rimanendo entro i confini di un matrimonio tradizionale, rappresenta la nascita di una nuova coscienza femminile, consapevole della propria corporeità e della possibilità di coniugare amore e piacere. Questa scoperta, tuttavia, non è priva di ambiguità: la fusione perfetta con l’amato, descritta come “una sola carne e un unico spirito”, può essere letta anche come illusione di parità, poiché la donna rimane in fondo prigioniera del ruolo assegnatole di moglie, madre, garante della discendenza maschile. Sammartino sembra così proporre una riflessione moderna sulla condizione femminile in bilico tra emancipazione e sottomissione, tra eros liberatorio e destino sociale. Ma il vero punto di forza di questa straordinaria figura femminile risiede nel profondo valore che attribuisce alla cultura, considerata come la chiave capace di aprire le porte del riscatto personale e collettivo. Pur appartenendo ad una modesta famiglia, riesce a laurearsi e profondamente consapevole del potere trasformativo dell’istruzione, Francesca sceglie di dedicarsi all’insegnamento, convinta che attraverso la scuola sia possibile cambiare le sorti delle persone e delle comunità.

La cultura, per lei, non è un privilegio riservato a pochi, ma un diritto universale, uno strumento di emancipazione in grado di restituire dignità e speranza a chi, per ragioni sociali o economiche, è rimasto ai margini. Nel suo impegno quotidiano come insegnante, la protagonista incarna i valori della dedizione, della libertà di pensiero e della responsabilità civica, trasmettendo ai suoi studenti l’idea che conoscere significa anche imparare a scegliere, a comprendere il mondo e a migliorarlo.

In questo modo, la sua figura diventa simbolo di una nuova forma di eroismo femminile: silenzioso ma potente, radicato nella convinzione che la vera rivoluzione passi attraverso i libri, le parole e l’educazione. Attraverso il suo esempio, il romanzo celebra la potenza silenziosa dell’istruzione, che si fa gesto d’amore e di speranza. In un contesto spesso segnato da ingiustizie e disuguaglianze, la cultura diventa per lei un atto di resistenza, un modo per affermare la propria identità e per restituire dignità a chi la società tende a dimenticare.

Così, la figura della protagonista si impone come emblema di una femminilità nuova e consapevole, che trova nella conoscenza la via più autentica per affermare se stessa, nonostante il matrimonio fallimentare, e per contribuire, silenziosamente, al rinnovamento del mondo. Dal punto di vista stilistico, Sammartino predilige una prosa densa, ricca di descrizioni e lessico arcaizzante, che evoca volutamente il linguaggio dei romanzi storici e della grande narrativa ottocentesca. Le descrizioni sono minuziose, la sintassi ampia, la narrazione scandita da un ritmo che alterna introspezione e racconto corale. Il registro linguistico conserva echi verghiani e gattopardeschi, ma si apre a tonalità più esplicitamente moderne, soprattutto nelle pagine dedicate all’esperienza intima della protagonista, dove la voce narrante adotta una sensibilità quasi cinematografica, visiva e sensuale.

Il tono narrativo controllato contribuisce a costruire un effetto di distanza storica, ma anche di solennità, in linea con l’intento di rappresentare un’epoca “mitica” della Sicilia. Il ritmo narrativo alterna sequenze descrittive a digressioni storico-sociali, conferendo al testo una struttura quasi saggistica, in cui la narrazione si intreccia costantemente alla riflessione morale e politica. Non mancano certo le tonalità più esplicitamente moderne, soprattutto nelle pagine dedicate all’esperienza intima della protagonista, dove la voce narrante adotta una sensibilità quasi cinematografica, visiva e sensuale. Ed in effetti si deve riconoscere all’autore una maestria rara nel costruire il racconto che si legge come un film epico, ma con un’unica, straordinaria differenza: non c’è un solo dialogo.

Ogni pensiero, ogni emozione, ogni conflitto viene filtrato attraverso la voce del narratore, che sa trasformare la parola scritta in un’onda emotiva capace di scuotere e sedurre. La scelta di non usare dialoghi, lungi dall’essere una limitazione, diventa il valore aggiunto. È come se il lettore fosse costantemente immerso nei pensieri dei personaggi, spettatore privilegiato di un mondo intimo e complesso, dove le azioni e le passioni parlano più forte delle parole. Questo stile crea una tensione costante, un senso di osservazione privilegiata che rende ogni dettaglio – dalle oscure macchinazioni politiche alle più delicate emozioni amorose – incredibilmente vivido e palpabile.

La presenza del narratore onnisciente, partecipe ma non intrusivo, conferisce al racconto un tono “documentario”, come se il romanziere volesse restituire la complessità della Storia attraverso l’osservazione minuziosa dei dettagli quotidiani e la genealogia di una famiglia. Accadde a novembre può essere letto anche come un romanzo di educazione e disillusione, in cui il protagonista attraversa un percorso di maturazione, pur nella sua breve parabola esistenziale, che coincide con il tramonto di un ordine sociale. Ma, più profondamente, l’opera è anche una riflessione sulla colpa ereditaria e sulla memoria storica: la Sicilia di Sammartino è una terra segnata da ferite mai rimarginate – la guerra, la povertà, le diseguaglianze – che si trasmettono di generazione in generazione, riproducendo in forme diverse la violenza del passato. Il titolo stesso, “Accadde a novembre”, sembra evocare la dimensione del tempo come rivelazione e caduta: novembre è il mese della fine, della morte, della memoria; ma anche del passaggio e della trasformazione. In questa prospettiva, la vicenda privata dei Mantegna diventa una parabola universale sul destino umano, sulla precarietà del potere e sulla fragilità delle illusioni.

Il romanzo di Sammartino si impone per la sua ambizione narrativa e per la profondità della ricostruzione storica. Con rigore documentario e sensibilità letteraria, l’autore ha saputo restituire la complessità di un mondo che tramonta, intrecciando storia, psicologia e costume. Accadde a novembre è dunque un testo che, pur inscrivendosi nella tradizione del romanzo storico e di costume, si apre a una riflessione più ampia sulla modernità, sul senso della giustizia, sulla responsabilità morale dell’uomo di fronte al mutamento, sul senso della vita e dell’esistenza, tema tanto caro all’ Autore, già approfondito ne I Vuoti dell’anima del 2007.

Con Accadde a novembre, Giuseppe Sammartino ci offre un romanzo di grande respiro storico e umano in quanto è un romanzo sulla fine e sulla rinascita, sull’eros come forza storica e simbolica e sulla lenta emancipazione di una Sicilia e di un’umanità che attraverso il dolore e la passione riscopre la propria voce. La narrativa diventa così uno strumento di comprensione storica, di introspezione psicologica e di conservazione della memoria collettiva, confermando il valore del romanzo come opera di spessore letterario e storico.